壓力大就想吃東西?了解慢性壓力如何控制你的大腦與行為

2025 年 03 月 12 日

2556

許多人在工作壓力大時,會不自覺地重複某些行為,例如點根菸、喝點酒,或隨手拿起零食猛吃,更常見的是與同事相約訂杯手搖飲,來獲得短暫的放鬆感。這些經驗顯示,當我們面臨壓力時,大腦更傾向於採取習慣性、自動化的行為,而非經過深思熟慮做出最理想的決策。長期處於慢性壓力下,大腦就像被簡單且固化的行為模式綁架,而這些習慣往往是不良的,可能進一步影響身心健康。

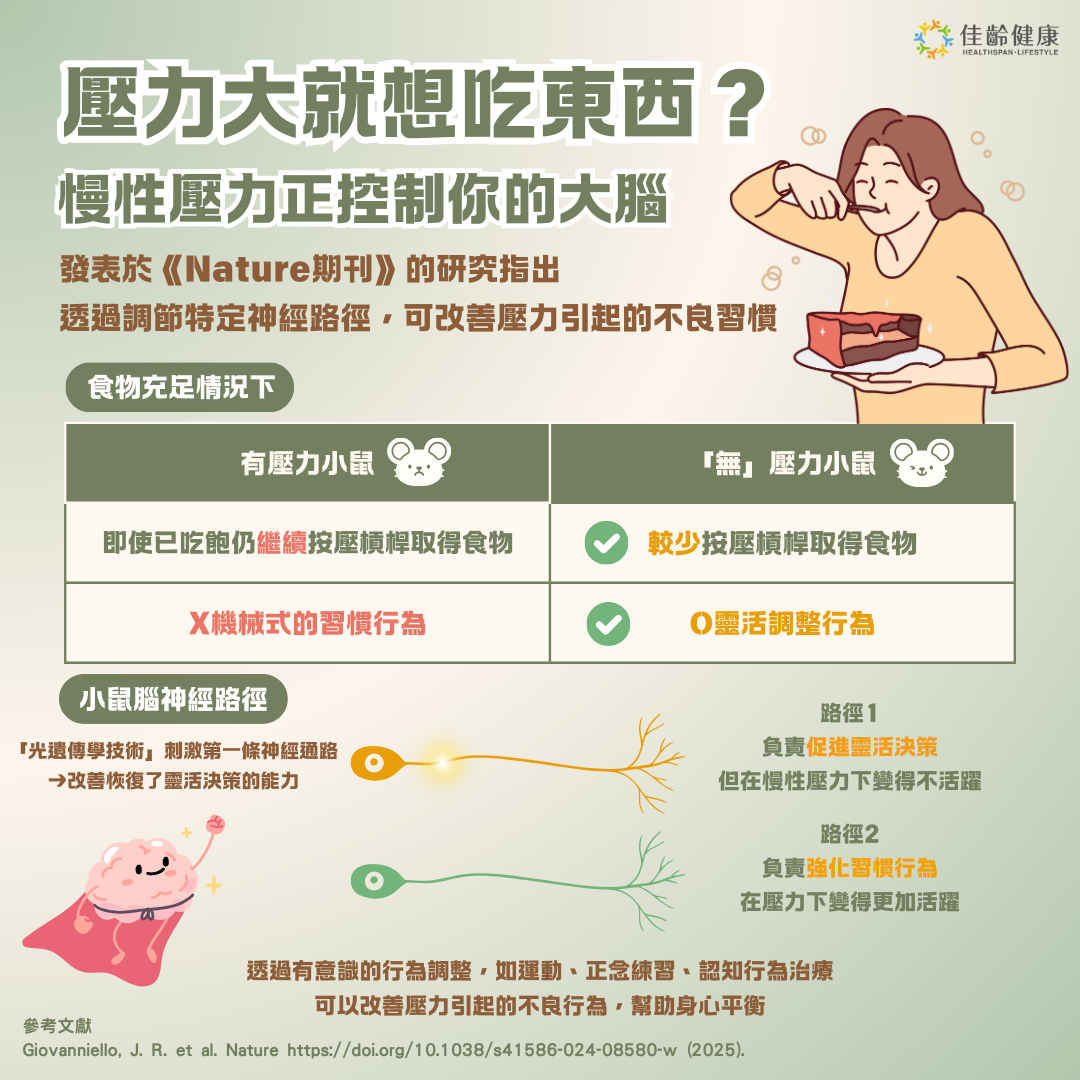

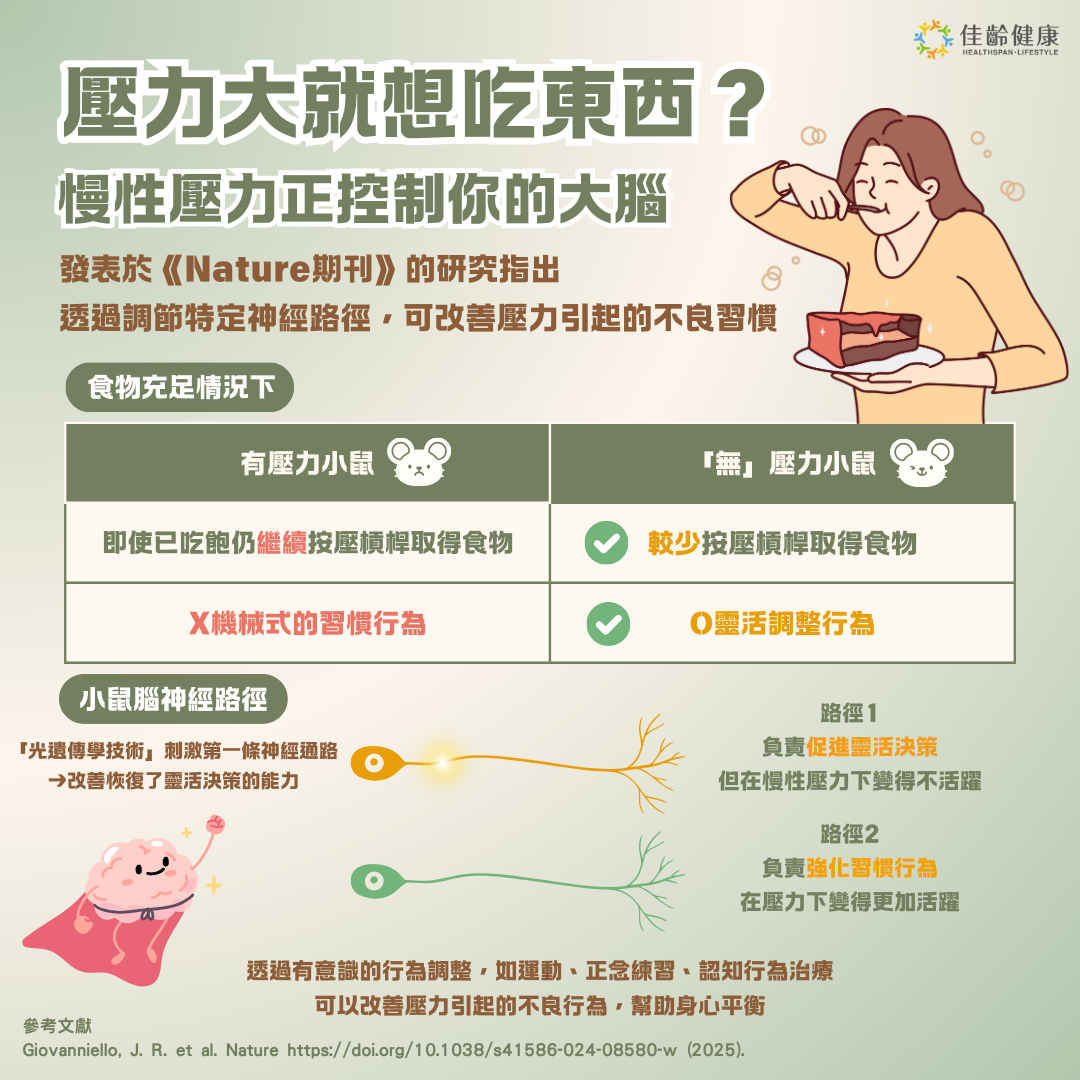

雖然這種現象眾所皆知,但其背後的大腦運作機制仍未完全釐清。近期發表在《自然》(Nature)期刊的一項研究試圖解答這個問題。研究人員訓練小鼠透過按壓槓桿來獲取食物,並比較受壓力影響與未受壓力影響的小鼠行為。在食物充足的情況下,未受壓力影響的小鼠較少繼續按壓槓桿,顯示其能靈活調整行為。然而,承受壓力的小鼠即使已經吃飽,仍會不斷按壓槓桿,呈現出機械式的習慣行為。

研究者發現,大腦中杏仁核(Amygdala)與背內側紋狀體(Dorsomedial Striatum)之間有兩條關鍵的神經連結路徑:

- 第一條路徑:負責促進靈活決策,但在慢性壓力下變得不活躍,使個體難以根據情境調整行為。

- 第二條路徑:負責強化習慣行為,在壓力下變得更加活躍,使人更容易依賴固定的行為模式。

進一步實驗顯示,當研究人員利用光遺傳學技術(Optogenetics)刺激第一條神經通路後,受壓力影響的小鼠恢復了靈活決策的能力,顯示這些神經路徑的活性可直接影響行為模式。

這項研究揭示,透過調節特定神經路徑,可以改變壓力下形成的不良習慣。雖然研究對象是小鼠,但人類大腦可能具有類似機制,這為未來治療壓力相關行為問題提供了新的方向。或許未來可以透過藥物或神經調控技術,來針對特定神經路徑進行干預,幫助個體擺脫壓力驅動的習慣性行為。

然而,在這些治療方法成熟之前,良好的壓力管理仍是關鍵。當慢性壓力導致不良行為時,可以透過有意識的行為調整,培養更健康的習慣,例如運動、冥想或正念練習。此外,必要時可透過認知行為治療來改善壓力引發的習慣性行為,幫助個體達到身心平衡的健康目標。

參考文獻

Giovanniello, J. R. et al. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-024-08580-w (2025).

若您想進一步了解嘉齡身心診所,或是欲諮詢相關資訊,歡迎來電或來信預約,將有專人為您服務,提供最適合您的解決方案。

嘉齡身心診所營業時間:

◆週一至週五

早診09:00-12:00

午診14:00-17:00

晚診17:30-20:30

◆週六

早診09:00-12:00

電話:02-2721-1257

諮詢信箱:service@blueborders.com.tw

地址:臺北市大安區敦化南路一段 205 號 B1

了解嘉齡:https://praise.healthspan.com.tw/services

作者

劉興政醫師

佳齡生活健康中心 醫療長

神經科專科醫師、身心科專科醫師

👉 點此預約門診掛號

專長:

● 失眠、焦慮、憂鬱、失智症、神經退化疾患

● 神經科專科醫師、精神科專科醫師

現職:

● 佳齡生活健康中心 醫療長

● 臺北市立聯合醫院松德院區 兼任主治醫師

經歷:

● 臺北市立聯合醫院松德院區 副院長

● 臺北市立聯合醫院松德院區 一般精神科 主任

學歷:

● 臺北醫學大學 細胞及分子生物研究所 博士

● 長庚大學商管專業學院 高階領導與創業組 碩士

部定教職:

● 臺北醫學大學 醫學系 助理教授

佳齡頻道:https://reurl.cc/gQm984

佳齡粉絲專頁:https://www.facebook.com/healthspantw

![]() 佳齡LINE@: https://pse.is/4krd9z

佳齡LINE@: https://pse.is/4krd9z

來佳齡遇見更健康的自己

Hold good health in any age.