休息後還是好累、總是疲憊提不起勁?可能是慢性疲勞症候群

2023 年 02 月 24 日

139193

連假休息後應該回工作崗位,但有不少人覺得沒有休息夠,還是覺得很疲倦,還經常肌肉痠痛,常常忘東忘西,久了疲累感也影響到生活不同層面,例如不太參加社交活動,簡單的家事也覺得累。有的人嘗試自我照顧,但透過一些方法放鬆或調適後仍沒有改善,持續有疲勞的感覺,時間一久,參與運動或日常活動更變成是一種負擔。有人明明年紀不大,但覺得自己已像個老舊的電池,再也無法充電恢復,還要繼續工作跟生活,累積的身心疲勞感卻難以消除。

因上述類似的現象,有人開始懷疑自己是不是得了慢性疲勞症候群/肌痛性腦脊隨炎 (Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome, ME/CFS)。慢性疲勞症候群的評估與診斷,建議先諮詢家醫科或身心科,透過專業的協助,排除可能的生理或精神方面的困擾,像是常見的如貧血,或慢性疾病,睡眠障礙與憂鬱、焦慮等,以提供適合的處方。本文主要介紹什麼是慢性疲勞症候群,此症候群的成因與評估,以及目前有效的協助方法。

什麼是慢性疲勞症候群?

感到疲倦(tiredness),是每個人都可能有過的經驗。研究顯示人終其一生約有1/3-1/2的人曾感到疲倦,但這種疲倦感在身體得到適當的休息,暫時減少過量運動,或治療會引起疲倦感的疾病,進行身心減壓後就會改善。多數人的這類感受,在一個月內(急性疲倦)就會消失,也常會有特定的因素造成這種疲倦,這種情況下一般不須特別針對疲倦進行進一步的評估。

慢性疲勞如何診斷?

不同於疲倦,慢性疲勞症候群的症狀與對生活影響更為顯著,且不是短期內或找到病因後就可以改善。此症候群於1980年代開始被描述到,主要是一群曾感染過E-B病毒後的人,出現的慢性且難以恢復的疲倦。近20年來關於慢性疲勞症候群也累積更多的研究與治療經驗。根據美國CDC以及NAM(national academy of medicine)的共識,慢性疲勞症候群,是一種長期且多因素影響的疲勞症候表現,它的主要特徵跟一般疲倦有幾點不同,主要在於休息不會改善,以及日常活動或運動後會有像是虛脫的疲累感。

- 疲勞感並不會因為休息或睡眠後而改善

- 活動後會感到極度的疲勞(post-exertional malaise , PEM)。

- 無法再參與本來在職業上,活動或運動上,人際社交上可以做的事情

- 對功能的影響經常存在且持續六個月以上

除了上述表現外,要合併有以下至少一種困擾:

- 記憶力受影響,或出現難專注容易分心的情況

- 姿勢性不耐: 站立時會感覺更疲累,或有頭重腳輕或暈眩感,甚至暈倒

慢性疲勞症候群目前不屬於身心科的診斷,在身心科中與慢性疲勞症候群常有類似症狀表現的是身體症狀與相關障礙症。慢性疲勞症狀的嚴重度範圍很廣,可從輕微的影響生活,到嚴重到讓人失能,需要依賴輪椅,或長期臥床,無法工作或維持日常活動的程度,有的人的症狀跟嚴重度會有起伏,但多少會經驗到因上述的不適而無法維持各類活動。

慢性疲勞症候群的全球盛行率約為0.3%-0.8%,而這類患者當中,有身心科共病的比例並不低,有一研究顯示,有近7成的慢性疲勞症候群患者曾經或現在有身心科共病,而目前有身心科共病的患者也有3成6。在兒童青少年的這類研究較少,估計的盛行率大約是0.2%。

慢性疲勞的成因是什麼?

雖然目前慢性疲勞症候群的真正原因尚未知,但已有研究支持會促成這種症候群的許多因素,包括:

身體或情緒壓力或創傷:

有患者在出現症狀前曾經歷過車禍事故、外傷創傷、手術或曾經驗過嚴重,長期的情緒壓力或心理創傷。

感染:

感染可能會導致免疫系統發生變化,從而促發慢性疲勞症候群的發生。有約1/10的人在感染過 E-B virus, Ross River virus, or Coxiella burnetti 後會產生。另外,也有研究指出感染過Covid-19的人會出現中到重度不等的類似慢性疲勞表現的長新冠症狀(post-covid syndrome)。有患者在感染covid-19過後出現的慢性疲勞症狀,合併姿勢性不耐的表現,讓他們必須經常臥床,光是起身走路這類日常活動也會誘發嚴重的疲憊感,幾個月後才慢慢恢復。

基因與環境因素:

有研究指出某些同卵雙胞胎家庭較易出現,而暴露在黴菌或毒素因素中也被認為是可能的誘因,但目前還沒明確的關聯性證據。

在生理病理學部分,目前研究顯示主要與幾大生理系統異常有關,包括免疫系統異常,神經內分泌失調,血壓跟心律調節障礙,在青少年中,特別容易出現直立性不耐的表現,他們的症狀在站立時會明顯的惡化,而當躺下時則會改善。這些系統的異常,自己不一定能進行評估,也因此求助專業評估可了解慢性疲倦背後可能的生理疾患。

尋求醫師評估時,除了病史,活動史,與身心狀態的評估外,若懷疑有免疫或心血管,神經系統或其他慢性疾病時,醫師也會安排相關的檢查或轉介。

慢性疲勞症候群的治療方法

由於每個人的症狀表現與嚴重度,相關的成因皆不同,治療模式上仍需依每個人的狀況量身打造個別化治療模式。目前針對這個症候群,還沒有能完全根治的治療模式,但已有在實證上有效果,能減緩症狀影響,改善生活品質,讓人與其共處的方法協助。

治療部分,若有合併身心科共病像是憂鬱或焦慮症或睡眠障礙時,需針對此部分同時提供治療,而若有其他生理疾患時,也要針對該部分進行診治。家人的理解與接納,也是協助復原很重要的因素之一,若家人認為患者是懶惰,或是好吃懶做,忽略了這類症候群所帶來的身心的困頓,反而可能負面影響患者的復原。除了治療相關的疾病以外,針對可以處理的誘發因素進行處理,像是若長期處在情緒壓力中,則要重視身體的警訊,學習減壓放鬆,或移除刺激源。

此外,由於這類患者會有明顯的活動後極度疲勞(PEM),但是若因畏懼PEM而變得完全不活動,則會造成惡性循環,進一步惡化這種疲勞感。目前研究上認為適應性步調療法(Pacing)是較適合這類患者的,因為著重在讓個人在可耐受的範圍內進行活動,但活動又不能過度到誘發活動後極度疲勞(PEM)。

Pacing這類活動療法,跟漸進式運動治療(Graded exercise therapy GET)不同的是Pacing會更著重在不超過自己耐受範圍的活動,也可把活動分成少量,多次,以不感到負擔的方式進行。而漸進式運動治療(GET)對這類患者來說,則是在耐受範圍外逐步增加活動,這類模式可能會誘發活動後疲勞感,讓他們感到沮喪挫折,或是症狀惡化。

實際上的治療及改善方法,仍須依照每個人的狀況調整。從身心狀態、運動、營養、到疾病的治療,由生活型態各方面調整,相信能改善慢性疲勞的狀況。

本診所是結合了身心科,家醫科與心臟內科,物理治療師,健身教練,營養師等等的多元團隊,對於懷疑自己有慢性疲勞症候的人,能提供整全而詳細的評估與建議,除了在醫療與身心科方面的協助外,還能針對運動/復健與營養調整上給予專業上的建議。若有上述的疲倦感,在自己嘗試方法去調理後仍沒有改善,建議可至本診所身心科或家醫科進行相關諮詢。

參考資料

疲倦的青少年

https://www.books.com.tw/products/0010905417?sloc=main

遠離慢性疲勞

https://www.books.com.tw/products/0010867956?sloc=main

慢性疲勞症候群

https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html

慢性疲勞症候群:診斷與處理

https://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196(21)00513-9/fulltext

若您想進一步了解嘉齡身心診所,或是欲諮詢相關資訊,歡迎來電或來信預約,將有專人為您服務,提供最適合您的解決方案。

嘉齡身心診所營業時間:

◆ 週一至週五

早診09:00-12:00

午診14:00-17:00

晚診17:30-20:30

◆ 週六

早診09:00-12:00

電話:02-2721-1257

諮詢信箱:service@blueborders.com.tw

地址:臺北市大安區敦化南路一段 205 號 B1

了解嘉齡:https://praise.healthspan.com.tw/services

作者

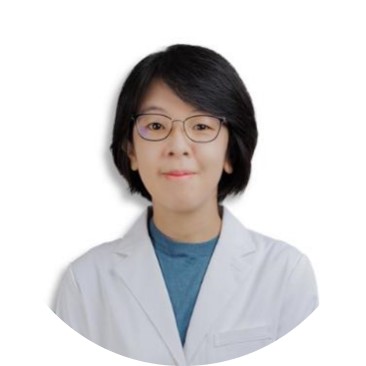

沈眉君 醫師

嘉齡身心診所

身心科 主治醫師

👉 點此預約門診掛號

專長:

● 兒童青少年精神疾患、兒童青少年心理治療

● 自律神經失調、失眠、憂鬱焦慮、一般精神疾病

經歷:

● 臺北市立聯合醫院松德院區 兒童青少年精神科 研究醫師

● 部立桃園醫院 身心科 主治醫師

● 信安醫院 身心科 主治醫師

學歷:

● 英國Tavistock Centre兒童青少年心理治療 碩士

● 中山大學 哲學研究所碩士

● 高雄醫學大學 醫學系 學士

佳齡頻道:https://reurl.cc/gQm984

佳齡粉絲專頁:https://www.facebook.com/healthspantw

![]() 佳齡LINE@: https://pse.is/4krd9z

佳齡LINE@: https://pse.is/4krd9z

您的安心託付,我們用心照顧

佳齡,加您

Empower health with us